我叫張甲子。這個名字,是四十年前我姥爺為我取的。

我叫張甲子。這個名字,是四十年前我姥爺為我取的。

我是個比較懶的人,每次被問到名字的由來,總是簡單回答:“因為我就是那一年出生的。”

2024 年 5 月,我來到了紐約。這座城市充滿希望,也充滿骯髒與矛盾。通過朋友,我得知了他所在的教會。第二天,我約見了甘修女,也是我第一次與她見面。甘修女非常親切,溫暖又讓人放鬆。那次,我們聊了很多,大多時候是我在說。

那時,我報名參加了慕道班,第一次系統地學習天主教,學習十誡、學習祈禱,也慢慢意識到,這些內容已悄然融入了我的生活,成了不可或缺的一部分。

在慕道班,我結識了許多新朋友。對身在異鄉的我來說,這是除了工作之外,第一次與他人建立起真正深厚的聯繫。按照與主認識的時間來說,他們都是我的前輩。每次學習結束後,我們總會聊很久,聊教會,聊生活,也聊未來。這些平凡的時光,成了我業餘生活中最寶貴的調劑。

半年後,經過慕道學習,我能清晰感受到自己精神上的變化。

曾經的我,自以為見過世面;但回望時才發現,所謂的“世面”,不過是看到了這個世界的一面。城市裡的孩子見過高樓大廈,鄉村的孩子見過滿天繁星。出過國,穿過名牌,並不代表見過世面;與自然親近,在田野中奔跑,也不意味著沒見過世面。

真正的世面,是心胸開闊,能接受世間萬象,能看見平凡與疾苦,能看見生活中細小的縫隙與不安。

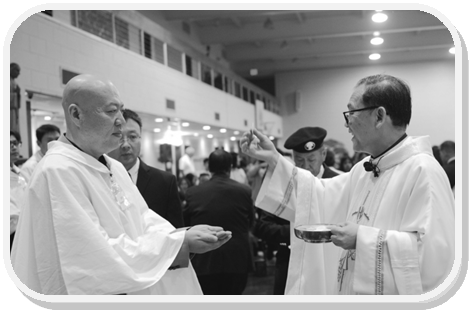

2025 年 4 月 19 日,我們這一批慕道者接受了洗禮。每個人都努力讓自己顯得莊重嚴肅,但誰也掩飾不住臉上的笑容。

不知從什麼時候起,我母親在每次通話結束時,都會用她蹩腳的英文說一句:“主保佑你。”也許,信仰本該如此——平平淡淡,像是一盞燈,即使身處井隅,也能心向璀璨。

我們眼中,除了要有世界的繁華,也應有世界的平淡。

這個世界有千萬種面貌,不止你眼前的這一面。有人在羅浮宮前欣賞藝術,有人在鄉間放牧牛羊。這又有什麼關係呢?你可以指責放牧的人不懂藝術,放牧的人也可以說你不懂牛羊成群的浪漫。

人與人之間的差異,無法僅憑一面來評判。

在這人世間走一遭,每個人都渴望光芒四射。但現在的我,只想去見天地,見眾生,見自己。

若有信仰藏於心,人生從不敗光陰。